<< 이전글: 불법촬영범죄 다큐 작업기(1) 태국에서 받은 한 통의 전화

다큐멘터리도 돈이 필요하다

너무도 당연한 이야기지만, 다큐멘터리를 만들기 위해서는 제작비가 필요하다. 그것도 꽤 많이. 그럼에도 불구하고 이걸 이상하게 잘 인정하지 않는 분위기가 분명 존재한다. 많은 경우 아래와 같은 착각들 때문이다.

다큐멘터리 그거, 그냥 카메라 하나 챙겨서 혼자 다니면서 열심히 찍고 편집하면 되는 거 아닌가? 그게 돈이 들면 뭐가 들겠어?

다큐멘터리는 각본이 아닌 실제 상황을 담아내는 장르의 영화니까 그 이야기 자체가 중요한 것이지 그 외의 것들은 모두 부가적인 요소일 뿐 아닌가?

제작비 그런 거 모르겠고 일단 이 이야기를 꼭 담아내고 싶은데 그냥 나 혼자 되는대로 촬영 시작하고 나중에 급한 건 최소한의 금액으로 꼭 필요할 때만 전문가 도움받아서 어떻게 되지 않을까?

(내 생각 적는 내 블로그지만, 여기서부터는 특히나 철저히 내 개인의 생각이다)

내 기준, 이런 상황에서 여러 요소가 최악으로 맞아떨어졌을 때 나오는 게 완성도가 떨어지는 수십 수백 개의 무수히 많은 ‘다큐멘터리’들이다. 많은 경우 연출 촬영 편집 싹 다 대부분의 크레딧을 감독 이름 하나가 뒤덮고 있고, 촬영본의 퀄리티나 편집 흐름은 말할 것도 없고 색보정도 오디오도 문제가 많다. 아마도 세부 계획 없이 무작정 촬영하고 난 후 ‘현장감이 있으니까 오히려 좋을지도?’ 하며 넣었을지 모르는 화면은 멀미가 날 것 같고, 등장인물의 대사는 뭉개진 상태로 들리지도 않는다. 내가 생각하는 영상의 가장 큰 장점 중 하나인 국경이나 문화권의 제약을 뛰어넘는 이야기의 확산성 역시 찾아보기 어렵다.

이는 전혀 관객을 배려하지 않는 처사이고, 내가 하고 싶은 이야기를 관객들에게 잘 가닿을 수 있도록 다듬는 과정과 노력은 통으로 빼놓고 생으로 세상에 마구잡이로 내놓겠다는 급급한 생각이 보인다. 이렇게 탄생하는 결과물은 보통 화자의 자기 만족감을 충족시키는 것 이외에는 두드러지는 효용이 없다. 여기서 그치면 그래도 만든 사람 하나라도 행복하니 다행일 텐데, 이런 영상들의 범람은 ‘다큐멘터리의 수준은 원래 이 정도’, ‘다큐멘터리는 원래 좀 “날 것” 감성’같은 선입견의 강화로 이어지니 그 해악이 크다.

그럴거라면 갖가지 플랫폼이 범람하는 시대에 유튜브 브이로그도 아니고 왜 굳이 다큐멘터리라는 형태로 세상에 내놓아야 하는지 의문이다. 퇴고도 제대로 거치지 않아 맞춤법도 글의 기승전결도 엉망인 책들을 보며 사람들이 왜 “나무야 미안해”라고 하는지 한번 생각해 봐야 할 따름이다.

특히 한국은 남미 등지에서도 있었던 제3세계 영화운동의 흐름과 궤를 같이 하면서, 다큐멘터리의 시작점부터가 영상으로 하는 액티비즘이었기에 이러한 경향이 더욱 강하다. 80년대 광주 비디오 보급에서 출발한 한국의 다큐멘터리는 독재 정권에 맞서 영상을 통한 현실 참여를 표방하였으며, 비디오로 기록된 다큐멘터리 영화의 효시로는 <상계동 올림픽>을 꼽을 수 있다.

(…) 이처럼 1980년대 후반, 한국 독립 다큐멘터리 영화는 비디오 매체의 대중화와 함께 현장을 본격적으로 담아낸다. 당시 방송이 민중의 실제를 담기보다 정부의 나팔수 역할을 할 수 밖에 없는 한계로 인해, 한국 독립 다큐멘터리 영화는 방송의 대안 미디어로서 출발하였고 그로 인해 자본과 권력 그리고 관습으로 벗어난 ‘독립’ 다큐멘터리 영화이자 ‘현장’ 다큐멘터리로 자리매김한다. 그러나 당시 독립 다큐멘터리 영화는 영화라는 자의식보다는 카메라를 든 영상운동의 매개로 현장의 민중을 담아내고 현실 변혁의 촉매제 역할을 했다. 감독 역시 영화감독 보다는 활동가 정체성이 보다 강했다.

– 최초 한국 다큐멘터리 영화를 찾아서, 이승민 (웹진 DOCKING)

문제는 이러한 경향이 지금까지도 이어지고 있다는 지점이다. ‘현실 참여’, ‘비디오 액티비즘’ 좋다, 중요하다. 그러나 이제는 다큐멘터리라는 형태를 통해 전달하려는 이야기가 세상에 가닿기 위해서는 완성도와 전달성, 그리고 관객의 입장도 생각해야만 하는 시대다. 아이맥스에 4DX 상영관에 블록버스터의 시리즈물이 줄줄이 극장에 걸려 있는 상황에서 관객들이 홈비디오 감성이 한 스푼 담긴 액티비즘 영상을 보지 않는다고 ‘대중은 사회 문제에 관심이 없고 다큐멘터리도 안 본다’라고 혀를 차는 건 애초에 지적해야 할 대상이 잘못 되었다.

국내에서는 다큐멘터리의 경우 그나마 몇 없는 제작지원금의 규모가 워낙 작기도 하고, 지원금 심사에서 “극영화도 아니고 다큐멘터리인데 왜 이렇게 많은 금액으로 예산서를 적어 냅니까”라는 소리가 심사위원 입에서 나오더라는 괴담까지도 들려온다. 열의에 찬 감독 한 명 혼자서만 해낼 수 있는 일도 아니고, 각 분야의 전문가들을 모셔 오고 이분들에게 합당한 보수도 돌아가야 하는데도 그렇다. 극영화에 있지만 다큐멘터리에는 없는 예산 항목이 물론 여러 건 있다. 대표적으로 배우 개런티나 세트, 미술, 분장, 의상 같은 것. 그럼에도 불구하고 제대로 된 제작비의 확보 없이는 하나의 완성된 형태의 다큐멘터리로 결과물을 낼 수 없다.

적다 보니 서론이 길었다. 그렇다면 제작비는 어디서 충당할까?

제작사 VS 제작지원금

제작사

TV 방송으로 흔히 만날 수 있는 방송 다큐멘터리나 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 같은 경우 제작사인 방송국과 넷플릭스가 제작비를 댄다. 가장 속 편한 케이스지만 이 또한 케이스 바이 케이스로, 제작비를 받는 대신 저작권 문제(이 부분은 그래도 많이 좋아지고 있다지만 2차 수익 같은 부분에서 여전히 온갖 불합리한 일들이 벌어지고 있기도 하다) 뿐만 아니라 제작 과정에서 감독의 재량권이 제한되는 일이 일어나기도 한다.

- [연합뉴스] ‘오징어 게임’ 만든 넷플릭스, 지원군인가 먹튀인가 [팩트체크] (2021년 10월 19일)

- [조선일보] 영화감독협회 “‘안나’ 이주영 감독 보고 참담해… 쿠팡플레이 사과하라”(2022년 8월 12일)

제작지원금

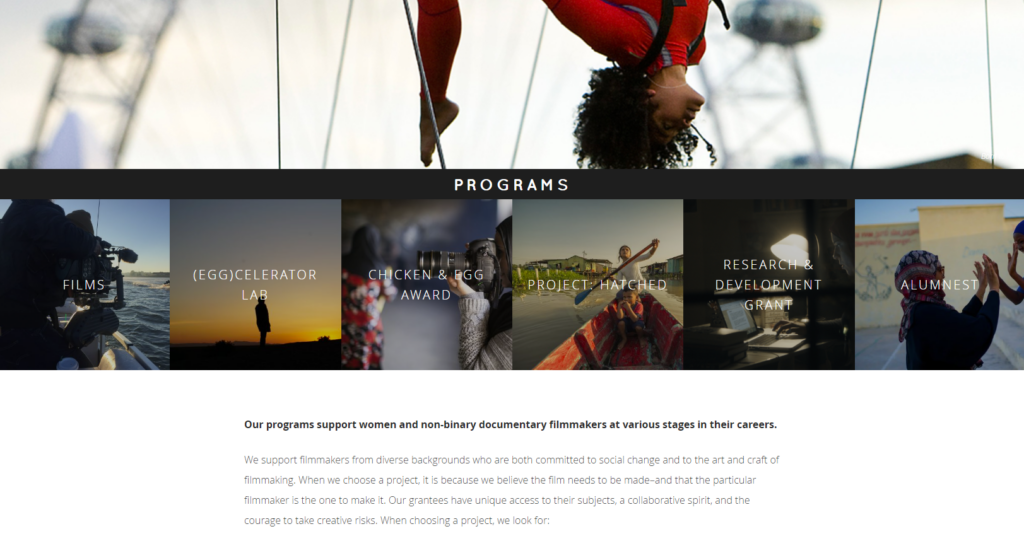

국내외 다양한 영화 제작비 지원 단체 및 기관이 있다. 한국의 한국영화진흥위원회, 영국의 BFI (British Film Institute) 같이 국가 주도의 예산으로 돌아가는 곳이 있고, 그 외 다양한 기금이나 기부금 등으로 돌아가는 단체들이 있다.

보통 한 곳에서 받는 지원금이 제작비의 전체를 커버하지 못하기 때문에, 여기저기 지원서를 내고 피칭 행사(통상적으로 기획안의 내용을 바탕으로 또는 이미 제작 중인 영상을 들고 피칭 행사에서 감독 또는 프로듀서가 심사위원들 앞에서 프레젠테이션하는 방식으로 이뤄진다)를 다니면서 복수의 출처에서 지원금을 여러 건 받아 제작을 진행하게 된다.

지원금의 경우 사전제작, 즉 개발 단계에만 주는 지원금이 있고 제작 단계의 제작비만 주는 곳도 있으며 후반작업용 지원금 프로그램 등 제작 단계에 따라 나눠지는 경우가 많다. 또는 특정 문화권, 지역, 주제(요즘엔 특히 환경문제 같은)에 해당하는 프로젝트만을 대상으로 하는 지원금 프로그램도 많아서 하나하나 세심하게 챙겨가며 지원금 헌팅 작업을 수행하게 된다. 이렇게 제작사를 끼지 않고 만들어지는 영화가 독립 영화, 독립 다큐멘터리다.

이 경우 도중에 제작비가 모자라는 경우가 많다 보니 감독의 사재를 터는 경우도 왕왕 있다. 이것만 해도 충분히 힘든데, 이 케이스의 진짜 고난이 시작되는 게 바로 배급과 홍보다. 극영화도 아닌 다큐멘터리 그것도 제작사 없는 독립 다큐멘터리는 많은 경우 배급에서 난관을 겪게 된다. 기껏 만들어놨는데 막상 관객과 만날 수 있는 통로가 없는 것이다. 이 경우 자력으로 배급사를 구하거나, 웹 플랫폼 활용, 공동체 상영 등의 방안을 활용하게 된다.

제작비를 마련해보자

다큐멘터리를 만들기로 했으니 책임자인 내가 가장 먼저 시작해야 하는 일은 제작비를 확보하는 일이다. 기획안을 쓰면서 전체 레이아웃을 잡아 나가고 세부 리서치를 시작하는 식으로 사전 개발 작업이 함께 시작된다. 보통 제작비 확보 업무의 총괄은 프로듀서가 하게 되는데(감독=연출이 영화 창작 측면의 개발부터 완성까지 도맡는다면 프로듀서는 이에 수반되는 모든 제반 사항을 계획하고 체크하고 자본을 조달하고 실행에 옮기는 행정 및 실무 책임자이다) 내 경우 따로 프로듀서를 두지 않고 내가 프로듀서 일까지 하는 케이스다.

직접 해보니 제작비 조달/프로젝트 매니징/커뮤니케이션 능력 이 세 가지가 이 일을 할 때 내가 가진 가장 큰 장점이라 생각해서 그렇다. 오히려 창의적이라던가 예술적인 부분이나 감각이라던가 하는 건 가끔 내가 왜 이 일을 할까 스스로 의문이 들 정도로 상대적으로 뒤떨어진다고 생각한다. 그래서 이런 부분을 보완하고자 촬영감독님이나 편집자님께 많이 묻고 의지하는 케이스다.

결과부터 말하자면, 이번 다큐멘터리는 사전 개발 비용은 위에서 말한 영국 정부의 기금을 주된 소스로 돌아가는 BFI(British Film Institute)쪽 자금으로, 그리고 본격적인 제작이 시작되면서 매우 운 좋게 뉴욕의 제작사 Field of Vision에 픽업되어 제작사를 끼고 만들어진 케이스다. 정말 운이 좋았다.

우선 시작은 개발비였다. 리서치부터 초기 제작 단계에 필요한 자금을 하루빨리 확보해야 했다. 수중에 돈이 없는 상태로 무턱대고 시작하는 건 말 그대로 재앙의 시작이라는 걸 알 정도의 경험은 있었기에 다행이었다. 리서치를 진행하면서 동시에 지원서 작성에 몰두했고, 당시 지원 접수가 진행 중이던 몇 곳에 지원서를 제출했다. 아래는 개발비를 받기 위해 제출한 기획안에 들어간 이 다큐멘터리의 로그라인이다.

In 2018, a record number of South Korean women came out to the streets to protest against the “spycam pornography” epidemic in the largest women’s rallies in the country’s history. “Jieun” was one of the journalists reporting on the issue.

One day, she found out that she has become the victim herself, which turns her life into an endless battle. Jieun decides to speak out while the country’s authorities don’t.

2018년 12월 1일 BFI 지원 프로그램의 서류 통과 메일을 받았고 12월 18일에 스카이프 인터뷰를 한 차례 한 뒤 개발비를 받게 되었다. 이제 돛을 올려도 된다는 신호였다. 이날 일기에는 ‘이 다큐멘터리 만들 수는 있을까?’ 하며 제작비 문제로 걱정하던 J 앞에서 내가 “제작비 어떻게든 따올 테니 나만 믿으라’ 큰소리를 쳐놨는데, 생각보다 더 빨리 받게 되어서 일단 한숨 돌렸다는 내용이 적혀 있다.

개발비는 우선 받았으니 이걸로 초기 제작 단계까지 버티면서 그동안 최대한 많은 곳에 지원서를 내보고 어떻게든 들어오는 지원금이 끊기지 않도록 하자는 게 당시 계획이었다. 여러 필요 이상으로 까다로운 (내 기준 요식행위인) 절차와 복잡한 증빙 등의 요소들 때문에 국내는 일단 보류하고 국외로만 1년 정도 진행하고, 도저히 수확이 없을 경우에는그때 국내로도 지원서를 낼 생각이었다.

이야기가 나왔으니 잠깐 비교를 해보자면, 일단 최소한 내가 경험한 바로는 국외의 경우 지원금을 받을 때 별도의 증빙 절차를 요구하지 않았다. 애초에 지원할 때 예산서를 현실적으로 매우 꼼꼼하게 작성하면 했지 지원금을 받은 이후에 그 사용처를 일일이 보고하는 절차 자체가 없다. 일단 지원금이 들어오고 나면 그 이후에 요구되는 그 어떤 형식적인 결과 보고 같은 것도 없다.

제작 진척 상황을 궁금해하는 이메일에 한 번씩 현재 업데이트를 안부 인사와 함께 짤막하게 보내고(그마저도 1년에 한두 번 왔던가 싶다), 영화가 공개될 때쯤 그 소식을 전해서 해당 단체나 기관에서도 홍보할 수 있게 하는 정도였다. 지원금 사용 내역을 장부 형태로 기록은 하도록 하고, 관련 영수증 같은 것도 몇 년간 보관하라고 하지만 이를 제출하는 일은 내 경우엔 지금까지 없었다. 이건 단체나 기관에서 지원금을 받았을 때뿐만 아니라 제작사에서 제작비를 받았을 때도 동일했다(물론 그럼에도 내부 자금 관리 차원에서라도 장부는 무조건 있어야 하니까 당연히 쓴다).

국내는 영수증 하나하나 다 챙기는 건 물론이고 십 원의 오차도 허용하지 않는다. 연출자 본인의 인건비는 제대로 쳐주지도 않는 경우도 허다하다(예산에 넣을 때 본인 인건비 항목에는 비현실적인 금액의 상한선이 있다. 영화를 만들고 싶으면 굶어가며 하라는 가르침인 것 같다). 일단 이런 회계 방식 자체가 굉장히 비현실적이고(이럴 거면 세무 회계를 통째로 전문가에게 맡기는 걸 의무화하고 본 예산과 별도로 그 비용을 무조건 지급하던가), 제작 과정에서 그 어떤 변수가 생길지 모르는데 미리 제출한 예산서에서 항목이나 금액 등의 변경이 조금이라도 생길라치면 이런저런 온갖 절차들이 요구되는 경우도 있다. 무엇보다 그 전체 프로세스가 어마어마한 시간 낭비와 극도의 스트레스를 유발한다(시스템에 집행 금액 기입하다가 거듭해서 나던 오류로 해당 사업 담당자분, 해당 웹사이트 상담사분과 하루 종일 문의하고 상담받고 말 그대로 미치기 일보 직전까지 갔던 어느 날이 떠오른다). 서로가 서로에게 고통만 전가하는 시스템이다.

개발 자금을 받고 난 후

개발 자금을 받은 것까진 좋았는데, 사실 눈앞이 캄캄했다. 아무리 봐도 여러 곳에서 지원금을 복수로 따와야 후반 제작까지 전체 제작비를 커버할 수 있을텐데 이걸 무사히 해낼 수 있을까, 내가 이 힘들고 막막한 걸 또 하게 되었구나. 막상 만들어 놓고 나면 이번엔 또 홍보랑 배급을 어떻게 해야 하나, 예전처럼 혼자서 영화제에 하나하나 넣고 결과 기다리면서 마음 졸여야 하나. 예상 가능한 시나리오 하나하나 다 따져가며 고민하는 성격은 이런 스트레스 완화에 전혀 도움이 되지 않았다.

그러다 우연히 그 일이 일어났다. 개발비를 지원해 준 단체의 한 관계자가 안부 인사와 함께 메일을 보내왔는데, 알고 지내는 괜찮은 제작사가 있다며 여기 기획안을 내보라고 귀띔을 해주었다. Field of Vision이었다.

OPEN SHUTTERS 보러 가기

>> ‘불법촬영범죄 다큐 작업기(3) 제작사는 뉴욕에, 나는 한국에’ 에서 계속